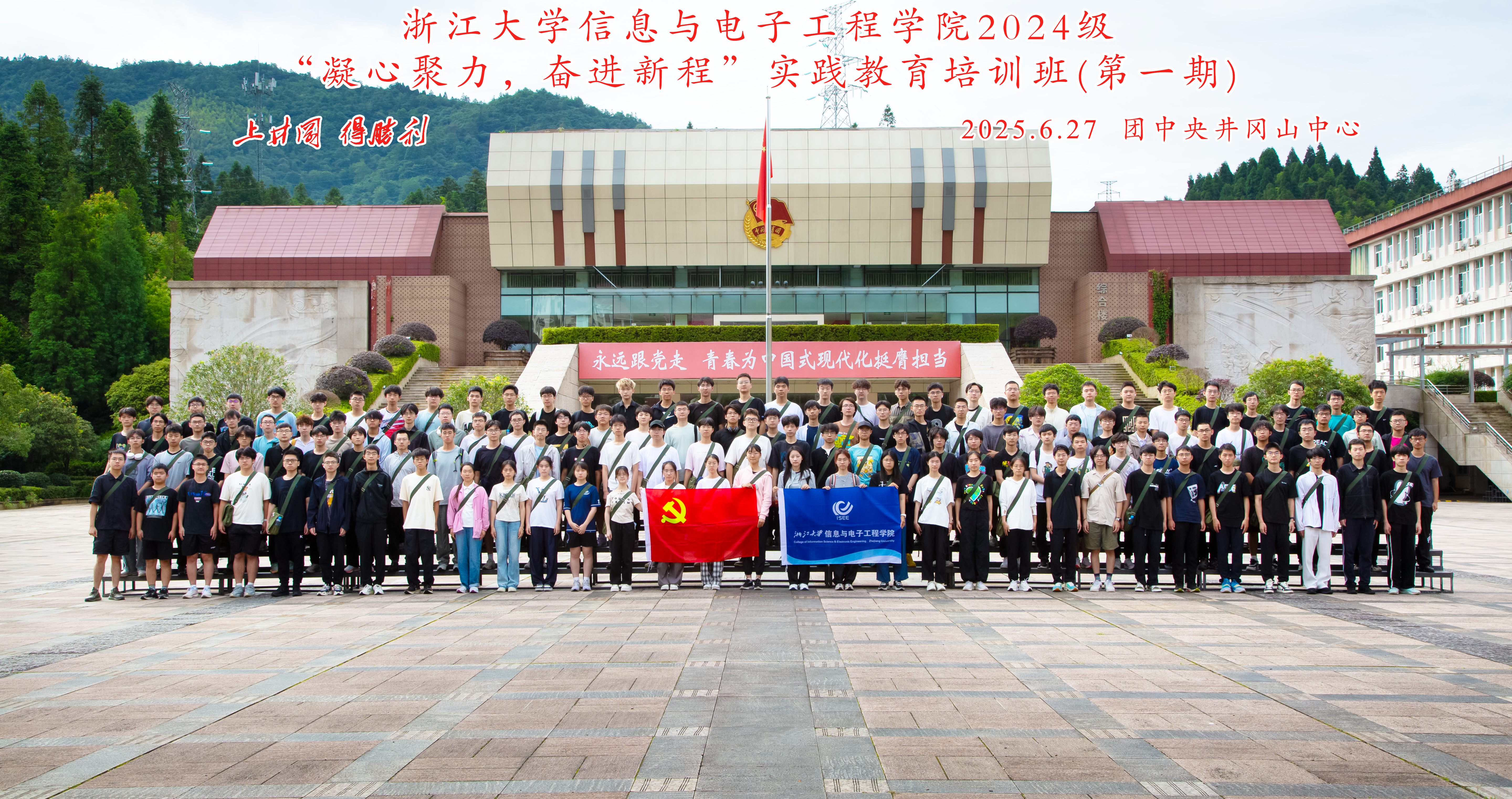

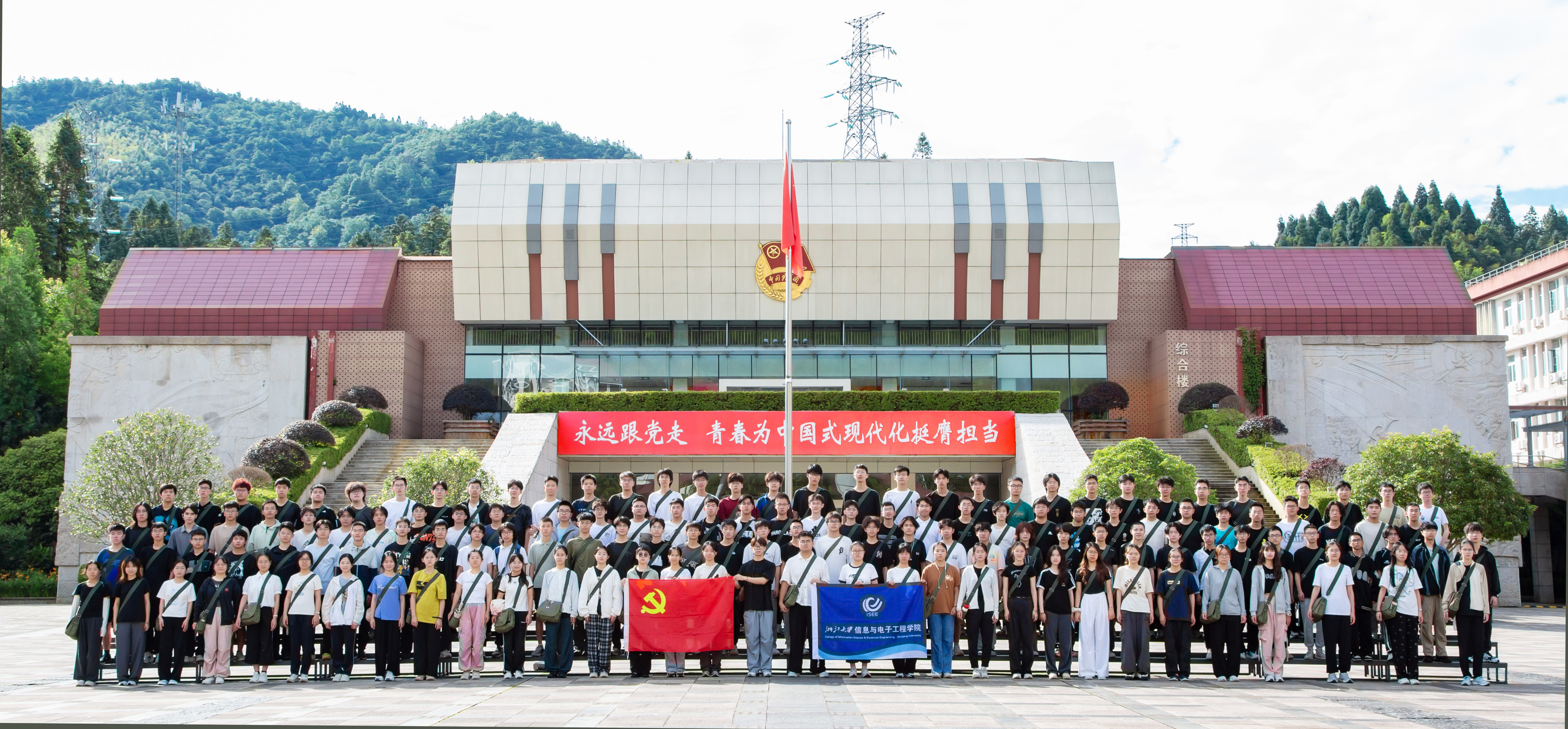

盛夏的井冈,层峦叠翠,云雾缭绕。一群身着统一蓝色实践服的年轻学子穿行于这片红色热土之间,成为青山绿意中一道流动的风景。他们是浙江大学信息与电子工程学院2024级本科生,在这个暑假踏上井冈山,以一场沉浸式社会实践,与历史对话,与时代共振。

沉浸课堂:在历史现场读懂信仰

此次井冈之行,实现了课堂教学与实地见学的交融、理论传授与实践体验的贯通、历史回顾与未来展望的结合。一堂堂内涵丰富的课程、一座座历史厚重的旧址、一次次深入心灵的对话,共同构成了一部“行走的课堂”。井冈山精神由此从书本中跃然而出,从抽象变为可知可行的信念,深深镌刻在每位学子的心中。

“三湾改编”情景教学,将重温革命历史与连队班组建设融为一体,在实践伊始便点燃了每个人心中的激情;“井冈山精神”专题课堂,以扎实的理论讲解配合深入的交流研讨,用满满的“硬核干货”夯实了我们对党史的认知;走进井冈山革命博物馆,厚重的革命岁月与生动的当代发展交相辉映,我们仿佛穿梭于井冈山的昨天、今天与明天,对这片红色热土的历史脉络与发展进程有了更加系统而真切的理解。一次次深入浅出的理论讲授,一场场沉浸体验的现场教学,让井冈山精神真正“活”了起来——它不再只是书本上静止的文字,而是化作可感知、可共鸣的力量,引导同学们将其内化于心、落实于行。

实景感悟:用脚步丈量精神高地

清晨的井冈山革命烈士陵园,松柏苍翠,庄严肃穆。同学们抬着花圈,神情凝重地踏上象征着井冈山革命斗争的109个艰难日夜的109级台阶。在纪念堂内,当听到革命先烈平均年龄只有二十多岁时,许多同学的眼眶湿润了。在宣誓墙前,全体同学举起右拳,重温入团誓词。铿锵的誓言在青山间回荡,与革命先辈的理想信念形成深刻共鸣。

在八角楼的原址前,同学们透过那扇著名的天窗,聆听“一根灯芯”如何点亮中国革命的曙光;在黄洋界哨口,大家站在昔日战壕旁,感受“黄洋界上炮声隆”的惊心动魄;在茨坪革命旧址,一砖一瓦都在诉说着那段艰苦卓绝的岁月。这些实景教学点如同一个个鲜活的历史课堂,让红色记忆变得可触可感,让革命精神在潜移默化中植入心田。

这段现场教学之旅,不仅让同学们在实景中读懂了初心使命,更在心灵深处完成了一场与历史的对话。脚步所至,目光所及,皆是教材;耳闻目睹,身体力行,皆为课堂。在这片红色热土上,理想信念的种子正在新一代青年心中生根发芽。

情境模拟:体验艰苦的革命岁月

在实践中,最令同学们印象深刻的部分莫过于“红军的一天”教学体验。这一天,同学们化身红军战士,重返井冈山斗争的岁月,通过沉浸式的角色体验,切身感悟井冈山所承载的革命精神。

在井冈山下,同学们肩挑扁担、手提箩筐,重走了当年朱德与毛泽东走过的挑粮小道。这条不足三公里的山路,陡峭崎岖,仅容一人负重前行。实践队伍沿山势蜿蜒而上,尽管汗水浸湿衣背,却没有一个人叫苦喊累。因为在百年前,那些与他们年纪相仿的红军战士,正是身着破旧布衣、脚踏草鞋,肩挑背扛,历经千辛万苦,一步步挑出了中国革命的摇篮——井冈山。

午饭时分,实践团抵达源头村。同学们纷纷拿起菜刀、握起锅铲,在当地老乡的耐心指导下,亲手学做红军餐。一锅红米饭,一碗南瓜汤,在烟火蒸腾间,大家真切体会到革命年代“红米饭、南瓜汤”所承载的艰苦与坚守。餐后,伴着《毛委员和我们在一起》的嘹亮歌声,老乡们围坐讲述,向同学们细数这些年家乡的变迁。在党的政策引领下,井冈山红色教育基地建成,昔日的挑粮小道成为实践教学点,黄洋界变身热门景区——越来越多的访客与学习者走进这座大山,为这个曾经闭塞贫困的村庄,带来了崭新的生机与希望。

井冈山的灯火,照亮了革命前行的道路;新时代的火炬,正在年轻一代手中传递。在这场跨越时空的对话中,2024级信电学子接过了精神的火炬,誓在新时代的长征路上,用求是创新书写无愧于时代的青春答卷。

您的位置 :

您的位置 :