近日,浙江大学信电学院博士生李元贞在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表题为 “Polarization-Orthogonal Nondegenerate Plasmonic Higher-Order Topological States”的研究工作。

研究背景

拓扑的概念从数学拓展到凝聚态物理,再到光学中,形成了拓扑光子学这一新型研究领域。光子拓扑态提供了一种新的鲁棒的操纵光的方式。由于光学拓扑体系的非平衡特性,因此拓扑态易被耦合到环境中的辐射场,进而实现光子拓扑态自由度和辐射场自由度映射。对这种映射的研究,已发现许多有趣的现象。由于不能被传统的“体-边对应”原理刻画,高阶拓扑绝缘体,作为一类全新的拓扑相引起了广泛的研究兴趣,有望启发新型拓扑光学器件的设计与应用。目前,关于高阶拓扑态自由度与辐射场自由度映射的研究尚未开展。

创新研究

成果亮点1:平板Kagome等离激元晶体

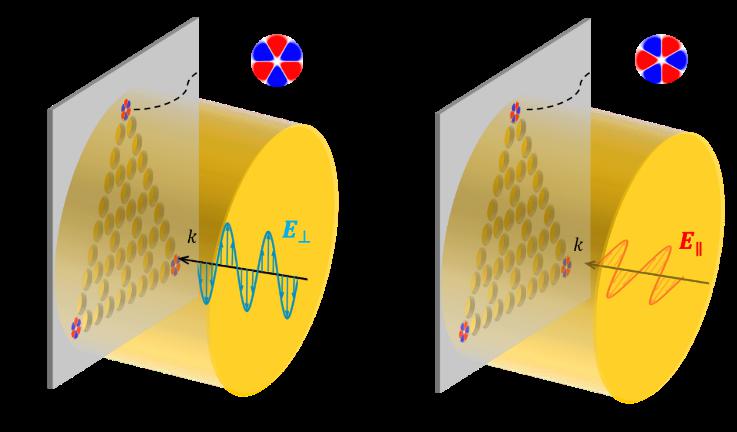

基于光子平台,在具有特殊对称性的Kagome晶格中具有锁定在零频处的拓扑角态。但是,之前的高阶拓扑绝缘体研究都是聚焦于人工原子的低轨道(s轨道)能带体系中,不具有宇称自由度,而且无法与远场极化自由度响应。而平板表面等离激元谐振腔具有面内倏逝、面外辐射特点的谐振模式,利用其构成阵列可实现具有面外辐射特性的能带结构,且其模式具有奇偶宇称自由度,可以和远场入射线性极化波特异性响应。为匹配Kagome晶格(图1)的C3对称性,研究团队聚焦研究等离激元腔的六极模(f轨道)形成的拓扑能带。

图1 Kagome晶格超表面上极化选择高阶拓扑角态示意图

成果亮点2:跨阶模间耦合导致高阶拓扑态宇称劈裂

在Kagome晶格中,传统的拓扑角态受到广义手性对称性的保护,位于零频处。由于六级模(f轨道)具有宇称自由度,直观猜测应出现两组简并的、位于零频处的拓扑角态(图2b-c)。但是仿真结果显示,表面等离激元系统中的奇偶宇称拓扑角态分别低(高)于零频,即,产生了劈裂(图2e)。研究团队发现,对于表面等离激元谐振器,不同的本征模式的谱发生展宽和重叠(图2d),导致跨阶模式间耦合(即,六极模与四极模耦合)。这种跨阶模间耦合可等效为六极模的长程耦合(图2f),长程耦合打破Kagome晶格中特殊的广义手性对称性,进而导致拓扑角态在能谱上劈裂(图2e)。这种劈裂为调控拓扑角态提供了一种新的途径。

图2 拓扑角态的宇称劈裂。(a)表面等离激元超表面示意图。(b-c)拓扑角态仿真结果,偶宇称(图b)和奇宇称(图c)。(d)单个等离激元谐振腔的多极模式谱重叠。(e)图(a)中高阶拓扑绝缘体的能带图。(f)模式间耦合,及等效长程耦合示意图。

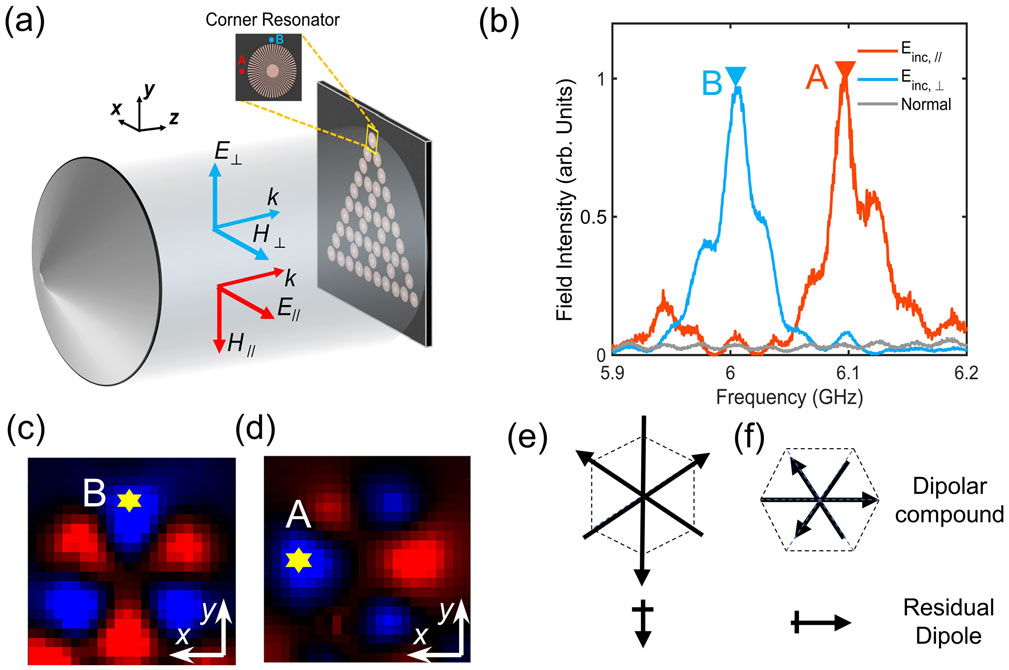

成果亮点3:基于人工表面等离激元超表面的实验实现

研究团队利用人工电磁表面等离激元谐振器构造基于Kagome晶格的高阶拓扑绝缘体(图3a),谱测量结果验证了拓扑角态的能级劈裂(图3b),并通过近场扫描成像技术进一步观察到不同宇称的拓扑角态。

图3 人工电磁表面等离激元构建能级劈裂的高阶拓扑角态。(a)样品照片。(b)紧束缚模型计算能带(左)和实验测量态密度(右)对比图。(c-d)拓扑角态近场扫描实验结果,奇宇称(图c)和偶宇称(图d)。

成果亮点4:高阶拓扑态的偏振-波长锁定

研究团队首次将高阶拓扑态和远场极化自由度联系起来,实现通过辐射场对拓扑角态选择性激发(图4a)。人工电磁表面等离激元谐振器存在面外辐射,这为远场激发提供了可能。谐振器上的六极模受到来自耦合的扰动,导致三个复合偶极子的强度不相等,进而导致电偶极子余量(图4e-f)。拓扑角态对线性极化波的响应由模式宇称的电偶极子余量决定,奇(偶)宇称可响应垂直(水平)极化入射波。在实验中研究人员通过远场激发近场扫描的方式观察到不同宇称拓扑角态的能谱劈裂(图4b)和模式(图4c-d)。

图4 高阶拓扑态的“偏振-波长”锁定。(a)远场实验装置。(b)远场照射下,拓扑角态局域态密度近场测试结果。(c-d)拓扑角态顶角谐振器模式实验结果,奇宇称(c)和偶宇称(d)。(e-f)远场偏振-近场(轨道)宇称映射图。

总结与展望

研究团队提出一种结合轨道的宇称自由度和不同轨道间耦合来控制高阶拓扑角态的方法,并通过设计人工电磁表面等离激元超表面,验证了偏振选择的非简并高阶拓扑态。这种宇称自由度是不依赖于晶体对称性的内禀自由度,因此将奇偶结合到其他晶格结构中,可以导致更丰富的拓扑物理。由于偏振正交非简并腔模式在最佳单光子发射器中有重要应用[Nature Photonics 13, 770–775 (2019)],我们的发现有望进一步将拓扑鲁棒性引入量子光源。通过与增益介质相互作用,我们的研究结果也有望应用于偏振相关的拓扑激光器,高性能量子发射器等领域。

浙江大学博士生李元贞为论文的第一作者,高飞研究员、陈红胜教授、徐速教授和薛昊冉博士为论文的共同通讯作者。浙江大学李尔平教授、刘峰研究员、王作佳研究员、景立乔研究员;清华大学孙洪波教授、吉林大学陈岐岱教授也为本工作做出了重要贡献。本工作受到科技部重点研发计划、国家自然科学基金、重点实验室基金、中央高校基本科研业务费、吉林省科技发展计划等经费资助。

论文链接:

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.130.213603

您的位置 :

您的位置 :